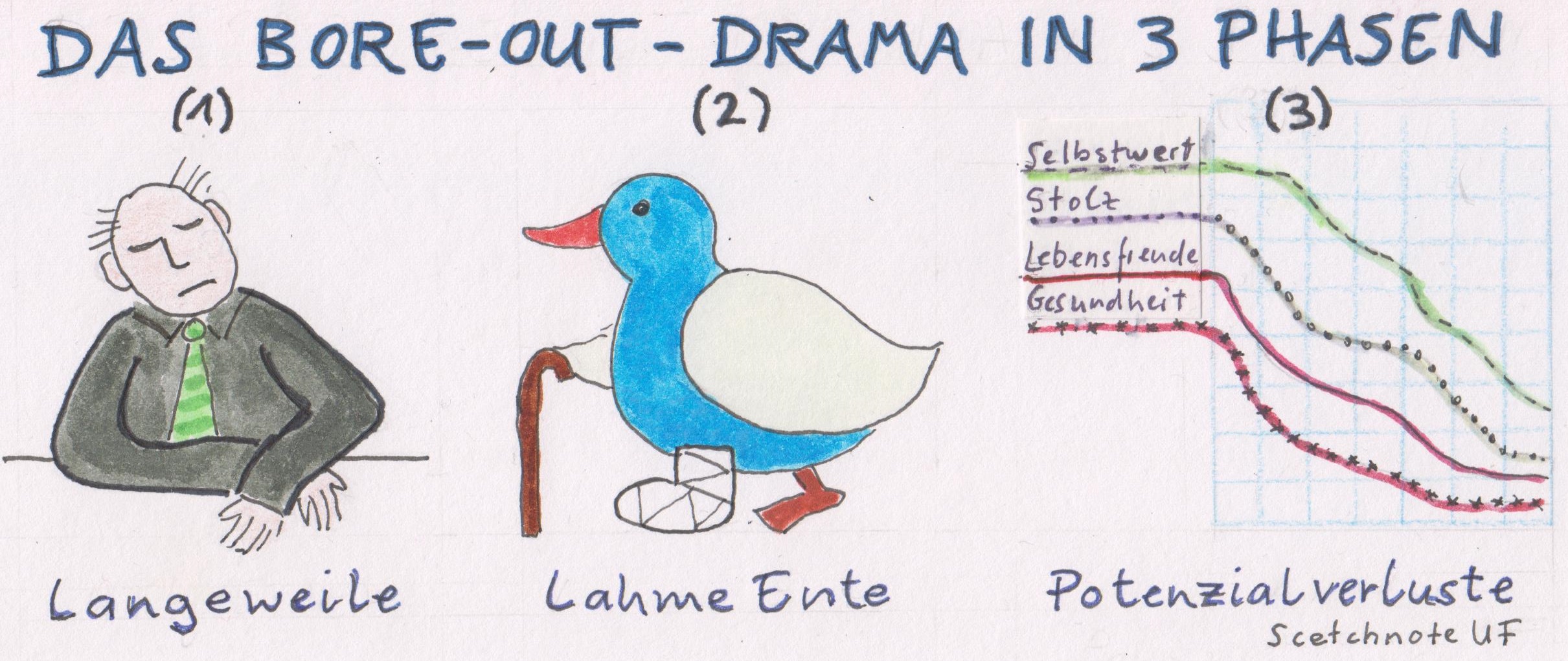

Das Kernproblem vieler Rentner: Langeweile macht unglücklich

Wer sich dauerhaft langweilt, verliert nachhaltig an Zufriedenheit im Leben. Die nämlich entsteht durch den erfolgreichen Einsatz und die permanente Weiterentwicklung der höchsten persönlichen Begabungen. Wenn man die nicht mehr zur Entfaltung bringen kann, ist das ein großes Unglück für die Betroffenen, weil sie durch die Verkümmerung ihrer Stärken schließlich Selbstvertrauen, Stolz und Lebensfreude verlieren. Deshalb ist die Suche nach neuen sinnvollen Tätigkeiten entscheidend für ein gelingendes Leben nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben. Damit fängt man am besten schon lange vorher an.

Eine der zentralen Erkenntnisse der Glücksforschung der Positiven Psychologie liegt in der Bedeutung des sogenannten Flow für die persönliche Zufriedenheit. Er entsteht, wenn jemand vollständig in einem anspruchsvollen Tun aufgeht, das ihm Freude macht; er setzt dabei seine größten Talente ein, entwickelt sie weiter und entfaltet so eine optimale Leistungsfähigkeit. Am Ende dieses Prozesses empfindet der Akteur echte und tiefe Zufriedenheit. Flow ist die Lebenskunst glücklicher Menschen.

Dieser Kreislauf muss immer wieder neu befeuert werden, und zwar durch anspruchsvolle Aufgaben und Herausforderungen, die erfolgreich – oft unter großen Opfern – gemeistert werden. Das größte Glück entsteht, wenn dabei etwas geschaffen wird, das man sich vorher gar nicht zugetraut hat.

Wer diesen Flow nach seiner Pensionierung im Job nicht mehr erleben kann, muss aktiv werden. Denn Langeweile und Unterforderung führen nicht nur zu psychosomatischen Gefährdungen, sondern bedrohen die eigenen Fähigkeiten und Potenziale, weil sie verkümmern, wenn sie dauerhaft nicht zum Einsatz kommen. Man wird förmlich zur „lahmen Ente“ im eigenen Kompetenzfeld, und dadurch wird das Denken und Handeln insgesamt verlangsamt. Es ist also für das persönliche Selbstwertgefühl unerlässlich, neue Ventile für die eigenen Begabungen zu finden.

Der erste wichtige Schritt dazu liegt darin, sich die eigenen Stärken wieder bewusst zu machen. Dazu Mihaly Csikszentmihalyi, einer der Gründer der Flow-Forschung: „Um ein Leben lang glücklich zu sein, muss man sich zunächst um Selbsterkenntnis bemühen. Wenn man die eigenen Stärken und Schwächen kennt, wird man ein Gleichgewicht der Fähigkeiten und Handlungsanforderungen finden, das für ein flow-Erlebnis so entscheidend ist.“[1]

Und er macht eindringlich klar, dass die Suche nach neuen Herausforderungen im Alter nicht erst nach dem Renteneintritt beginnen, sondern deutlich früher geplant werden sollte. Darauf geht er in seinem Buch „Flow – Der Weg zum Glück“ mit einem eigenen Kapitel „Flow im Alter“ wie folgt ein[2]:

– Man muss rechtzeitig die Fähigkeit ausprägen, immer wieder aus Neue ins Leben einzutauchen, um lebendig zu bleiben.

– Dabei ist es wichtig, eine Position zu beziehen, die diese Tauchgänge lenkt – ohne einen solchen Fokus wird das Leben beliebig und bedeutungslos.

– Diejenigen Rentner, die sich erfolgreich auf neue Herausforderungen einlassen, sind immer die Menschen, die ihr Leben lang aktiv waren und bei denen es nicht um ein Nachholbedürfnis geht: Wenn man erst mit 65 anfängt, sich für die Welt zu interessieren, es vorher aber nie getan hat, dann droht der große psychische Kollaps im Alter.

Kurzum: Der Eintritt in die Rente wird von der Positiven Psychologie nicht als Wendepunkt positioniert, ab dem sich alles zum Besseren wendet und Versäumtes nachgeholt wird – im Gegenteil: das Ausprobieren von Neuem wird im Rentenalter nur gelingen, wenn es schon eine sehr lange Zeit vorher lebens- und persönlichkeitsprägend war.

Diese Erfahrung erklärt auch den Optimismus glücklicher Menschen in Bezug auf das Alter: er entsteht vor dem Hintergrund eines erfüllten Lebens in der Gegenwart, das mit großer Gelassenheit und Selbstbewusstsein auf die Zukunft projiziert wird.

[1] Mihaly Csikszentmihalyi, FLOW IM BERUF, Klett-Cotta, 2014, S. 32 f.,

[2] Mihaly Csikszentmihalyi, FLOW – Der Weg zum Glück, Verlag Herder, 2010, S. 161 ff.